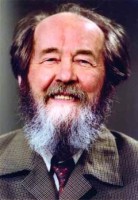

Filippo Curletti fu un “patriota”, di quelli che fece il risorgimento e fece l’Italia. Stretto collaboratore di Cavour, ebbe l’incarico di capo della polizia politica a Modena e sovrintese alle votazioni per il plebiscito di annessione nella città. Così ricorda le operazioni di voto nel suo Memoriale: «In alcuni collegi, questa introduzione in massa, nelle urne, [delle schede] degli assenti – chiamavamo ciò completare la votazione – si fece con sì poco riguardo che lo spoglio dello scrutinio dette un numero maggiore di votanti che di elettori inscritti».

La citazione è tratta da I panni sporchi dei Mille (2003), di Angela Pellicciari, autrice anche dell’articolo che riportiamo di seguito (apparso su Il Timone, novembre 2003), nel quale spiega come si svolsero realmente i plebisciti che servirono a dare apparenza di legittimità, di fronte alle potenze internazionali, alla conquista armata della penisola voluta dai Savoia.

A Napoli, per sommo scorno, al plebiscito del 21 ottobre 1860 è intitolata proprio la grande piazza prospiciente Palazzo Reale, la cui esatta denominazione è Largo di Palazzo. A 148 anni di distanza e a Regno d’Italia scomparso, il solo commento che si può fare è che “chi di plebiscito ferisce, di plebiscito perisce”.

I plebisciti della vergogna

Bisogna dire che la favola dell’unità d’Italia realizzata dai Savoia e dai liberali, in nome della costituzione e della libertà, è stata ben raccontata. E ancora meglio ripetuta. I popoli – si diceva (e si continua a ripetere) – “gemevano” sotto il giogo del malgoverno papalino e borbonico. I popoli, dunque, andavano liberati e Vittorio Emanuele era lì pronto per l’occasione. Cuore forte e magnanimo, il Re di Sardegna si sarebbe mosso solo perché intenerito dal pianto di coloro (tutti gli italiani) che giustamente aspiravano ad una vita da uomini liberi e non da schiavi.

Questa leggenda, dicevo, è stata propagandata con cura. Peccato che sia radicalmente falsa.

Prima di invadere (senza dichiarazione di guerra, e sempre negando, come nel Meridione, la propria diretta partecipazione all’impresa) uno dopo l’altro tutti gli Stati italiani, il governo sardo-piemontese aveva fatto in modo che avvenissero “sollevazioni spontanee” in favore dei Savoia. Si trattava di garantire il buon nome del re sabaudo di fronte all’opinione pubblica italiana e straniera.

Ecco cosa scrive Giuseppe La Farina, braccio destro di Cavour, in una lettera a Filippo Bartolomeo: «È necessario che l’opera sia cominciata dai popoli: il Piemonte verrà, chiamato; ma non mai prima. Se ciò facesse, si griderebbe alla conquista, e si tirerebbe addosso una coalizione europea». Il re Vittorio Emanuele – continuava la lettera – dice: «io non posso stendere la mia dittatura su popoli che non m’invocano, e che collo starsi tranquilli danno pretesto alla diplomazia di dire che sono contenti del governo che hanno».

Fatto sta che, nonostante il gran daffare che si sono dati, i liberali sono riusciti ad organizzare le “insorgenze” popolari solo a Firenze, a Perugia e nei ducati.

A Napoli come a Roma non c’è stato nulla da fare. E dove pure sono riusciti ad organizzarle, lo hanno fatto con la corruzione e la frode. A Firenze, per esempio, a “insorgere” sono stati un’ottantina di carabinieri fatti venire per l’occasione da Torino e spacciati per popolani toscani da Carlo Boncompagni, ambasciatore sardo in città. Quando si dice la fantasia! Questa di certo non difettava alla classe dirigente piemontese, desiderosa di conquistare un regno prestigioso come l’Italia.

A cose fatte, a conquista avvenuta, si trattava di mostrare urbi et orbi quanto felici fossero gli italiani del nuovo stato di cose. A questo scopo i padri della patria hanno fatto ricorso ai plebisciti. Hanno cioè chiamato tutta la popolazione a votare (cosa inaudita in un’epoca in cui aveva diritto di voto meno del 2% degli abitanti) perché tutti, ma proprio tutti, avessero modo di manifestare in modo democratico, e cioè col voto, il proprio entusiasmo unitario.

Indetti l’11 e 12 marzo 1860 in Emilia, Toscana, Modena e Reggio, Parma e Piacenza, il 21 ottobre in Italia meridionale, il 4 e 5 novembre nelle Marche e nell’Umbria, i plebisciti hanno dato un risultato strabiliante. Praticamente tutti erano per Vittorio Emanuele Re d’Italia. Non c’era nessuno, quasi nessuno, che rimpiangesse i vecchi governanti. Meno che mai il Papa.

Il fatto è strano, bisogna dirlo. Come strana fu la straordinaria affluenza alle urne, tenuto soprattutto conto che la maggioranza della popolazione era analfabeta e che la prassi del voto era una novità quasi assoluta.

Tanta stranezza ha una facile spiegazione: il dato plebiscitario, tanto propagandato, è stato il risultato di una truffa gigantesca, confezionata ad arte.

Il capo della polizia politica Filippo Curletti, così ricorda nel suo Memorandum: «Ci eravamo fatti rimettere i registri delle parrocchie per formare le liste degli elettori. Preparammo tutte le schede per le elezioni dei parlamenti locali, come più tardi pel voto dell’annessione. Un picciol numero di elettori si presentarono a prendervi parte: ma, al momento della chiusura delle urne, vi gittavamo le schede, naturalmente in senso piemontese, di quelli che si erano astenuti. Non è malagevole spiegare la facilità con cui tali manovre hanno potuto riuscire in paesi del tutto nuovi all’esercizio del suffragio universale, e dove l’indifferenza e l’astensione giovavano a maraviglia alla frode, facendone sparire ogni controllo».

Curletti ci tiene a chiarire che le cose stanno proprio come le racconta e specifica: «per quel che riguarda Modena, posso parlarne con cognizione di causa, poiché tutto si fece sotto i miei occhi e sotto la mia direzione. D’altronde le cose non avvennero diversamente a Parma ed a Firenze».

Per quanto riguarda la Toscana abbiamo una divertente testimonianza raccontata dalla Civiltà Cattolica. Lì una pressante campagna di stampa aveva dichiarato «nemico della patria e reo di morte chiunque votasse per altro che per l’annessione. Le tipografie toscane furono poi tutte impegnate a stampare bollettini per l’annessione: e i tipografi avvisati che un colpo di stile sarebbe stato il premio di chi osasse prestare i suoi torchi alla stampa di bollettini pel regno separato. Le campagne furono inondate da una piena di bollettini per l’annessione. Chiedevano i campagnuoli che cosa dovessero fare di quella carta: si rispondeva che quella carta dovea subito portarsi in città ad un dato luogo, e chi non l’avesse portata cadeva in multa. Subito i contadini; per non cader in multa, portarono la carta, senza neanche sapere che cosa contenesse».

Il 9 ottobre, da Ancona, Vittorio Emanuele aveva indirizzato ai Popoli dell’Italia meridionale il seguente proclama: «Le mie truppe si avanzano fra voi per raffermare l’ordine: io non vengo ad imporvi la mia volontà, ma a fare rispettare la vostra. Voi potrete liberamente manifestarla: la Provvidenza, che protegge le cause giuste, ispirerà il voto che deporrete nell’urna».

Forte del favorevolissimo risultato plebiscitario, il 7 novembre il Re aveva dichiarato: «Il suffragio universale mi dà la sovrana podestà di queste nobili province. Accetto quest’alto decreto della volontà nazionale, non per ambizione di regno, ma per coscienza d’italiano».

«Uscite, popolo mio, da Babilonia» (Ap 18,4). Bene ha fatto Pio IX a proclamare il non expedit. I cattolici, con quel tipo di Stato, non dovevano aver nulla a che fare.