Il mito di un Regno delle Due Sicilie essenzialmente agricolo, con un’industria appena nascente, in grave ritardo rispetto al resto d’Europa a causa della miseria diffusa e della paralizzante burocrazia borbonica, resiste caparbiamente nonostante sia stato più volte clamorosamente smentito dalla ricerca storica d’archivio, di cui il libro del prof. Gennaro De Crescenzo, Le industrie del Regno di Napoli, è un esempio prezioso.

In realtà, l’economia del Regno era più che florida e in particolare l’industria era ad un livello tutt’altro che iniziale, raggiungendo in alcuni settori punte d’eccellenza, per qualità e quantità di prodotti.

Industria

Il Regno napoletano era il terzo Paese più industrializzato, con un comparto artigianato-industria-servizi-terziario che occupava circa un milione e duecentomila addetti.

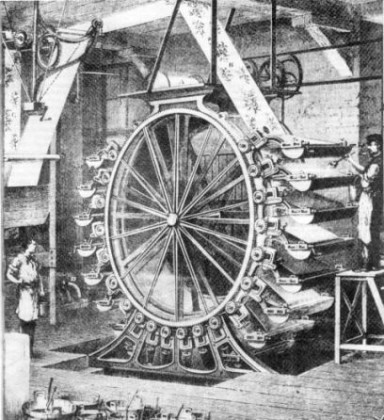

Un solo nome basti ad indicare il livello tecnologico raggiunto nel settore metalmeccanico: Pietrarsa. Le sue officine davano lavoro a 1050 operai quando l’Ansaldo di Genova ne contava soltanto 480 e la Fiat non esisteva neppure; l’alta qualità della produzione e i metodi di lavorazione all’avanguardia, ne fecero un modello da studiare e imitare persino per gli Inglesi. Parimenti si possono ricordare anche i cantieri navali di Castellammare di Stabia (1800 addetti) o l’Arsenale di Napoli (1600 operai) o ancora un centinaio di officine meccaniche distribuite sull’intero territorio delle Due Sicilie.

Per non parlare delle industrie tessili [che fornivano la Casa Reale inglese e l’Esercito Francese] cartarie, del vetro, chimiche, estrattive; il settore della lavorazione delle pelli e del cuoio esportava ogni anno 700mila dozzine di paia di guanti; il settore alimentare vantava circa 300 pastifici che esportavano in tutto il mondo; gli oleifici pugliesi avevano il marchio doc sin dal 1844.

Tutta l’industria napoletana fu lasciata letteralmente languire dopo l’unificazione, affamata dall’abbattimento troppo repentino dei dazi e dalla mancanza di commesse statali, che furono assegnate ad aziende del Nord in proporzione vergognosa. Infatti, a fronte di un prelievo fiscale nelle privincie meridionali pari al 40% del totale, le industrie del Sud ottennero soltanto il 6% delle commesse militari ed di quelle relativa ai lavori pubblici.

Finanze

Il Regno delle Due Sicilie nel 1859 aveva un debito pubblico di circa 5 milioni di lire di allora, mentre quello piemontese ammontava già a 58 milioni.

La rendita dello Stato napoletano era una delle più solide al mondo, quotata alla borsa di Parigi al 120%; il tasso di sconto praticato dalle banche era del 3%, il più basso della Penisola; una fede di credito rilasciata dal Banco di Napoli era valutata sui mercati internazionali fino a quattro volte il valore nominale.

Il Tesoro delle Due Sicilie, ammontava a 443 milioni di Lire oro, pari a circa 200 miliardi di euro, rispetto ai 668 milioni di lire versati in tutte le banche d’Italia messe insieme. Questo tesoro, tanto ingente da poter essere paragonato soltanto a quello dello Zar di Russia, dopo l’unificazione fu trasferito immediatamente a Torino, insieme al patrimonio privato della Casa Borbone mai più restituito. Ai Napoletani fu lasciato un buco di 127 milioni di lire dell’epoca, prodotto durante la dittatura di Garibaldi in soli quattro mesi di ruberie, elargizioni, donazioni e pensioni, ai quali furono aggiunte le spese e i danni di guerra, prodotti dalla “liberazione”. Il Regno d’Italia fu inaugurato, quindi, con un debito pubblico di 182 milioni di lire tutto a danno di quelle che erano diventate le provincie meridionali.

Sistema fiscale

Il Regno napoletano, fra tutti gli Stati italiani, vantava il sistema fiscale con il minor numero di tasse: ve ne erano soltanto cinque. L’unica imposta diretta era la fondiaria, tutte le altre erano indirette, come Registro e bollo, Lotterie, Poste e procacci, Dazi su tabacchi, sale e alcuni prodotti industriali di importazione.

Fin dal primo anno di unificazione, il neonato Stato italiano introdusse ben 36 nuove imposte ed elevò quelle già esistenti. In appena quattro anni, la pressione fiscale aumentò dell’87%, ed il costo della vita ebbe un incremento del 40% rispetto al 1860, mentre i salari persero il 15% del potere d’acquisto.

Il reddito pro capite dei Napoletani, che alla vigilia dell’invasione piemontese era nella media degli altri Stati italiani, iniziò la sua inesorabile discesa: a distanza di un secolo era divenuto la metà di quello delle regioni settentrionali.

Emigrazione

Il Regno delle Due Sicilie era terra di immigrazione, soprattutto qualificata. Grazie all’avveduta politica economica protezionistica di Ferdinando II, infatti, numerosi industriali stranieri trovavano conveniente investire nel Regno i propri capitali.

Dopo l’unificazione, la situazione economica si deteriorò tanto gravemente che ebbe inizio un fenomeno, prima del tutto sconosciuto: l’emigrazione. Già nel 1876, su un totale di 309.242 italiani emigrati, quelli partiti dall’ex Regno delle Due Sicilie erano 227.658. In settant’anni, il 30% della popolazione meridionale emigrò verso i Paesi d’oltreoceno per sfuggire alla miseria post-unitaria.

Il testoSu alcune industrie del Regno di Napoli, tratto dal secondo capitolo del libro del prof. Gennaro De Crescenzo, Le industrie del Regno di Napoli (Grimaldi Editore, Napoli 2002 – nuova edizione 2012) per gentile concessione dell’autore è disponibile nella pagina del Download/Documenti di Storia delle Due Sicilie

Potrebbero interessarti anche:

I peggiori 150 anni della nostra storia